- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Понятие, виды огнестрельного оружия

В формировании судебно-баллистических познаний существенную роль играют положения общей баллистики, которая зародилась очень давно.

Судебная баллистика – подотрасль криминалистической техники, изучающая огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, следы их действия, средства и методы собирания, исследования этих объектов в целях раскрытия и расследования преступлений.

Объектами судебно-баллистических исследований являются:

- огнестрельное ручное оружие, отдельные его части, заготовки деталей оружия, различные стреляющие устройства;

- боеприпасы, инструменты и материалы, используемые для изготовления деталей оружия и боеприпасов;

- следы выстрела на различных преградах с отложившимися на них продуктами, сопутствующими выстрелу (продукты сгорания капсюльного состава и пороха в виде копоти, отдельные несгоревшие зерна пороха, частицы металла, отделившиеся от деталей оружия и боеприпасов).

Огнестрельное оружие – это устройство, предназначенное для механического поражения цели на расстоянии снарядом (пулей, дробью, картечью), получающим направленное движение за счет энергии термического разложения газообразующего вещества (сжигания порохового или иного заряда).

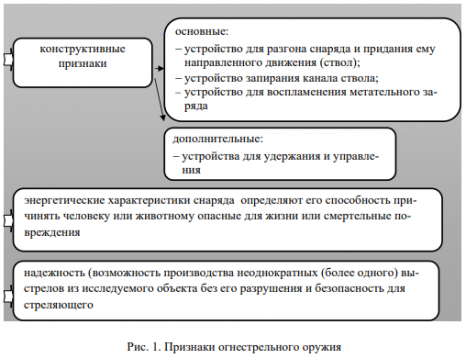

Сюда относятся ружья, винтовки, пистолеты, автоматы, пулеметы. Огнестрельное оружие имеет определенные признаки (см.: рис. 1).

Боевое оружие предназначено для решения боевых и оперативно-служебных задач. К нему относятся винтовки, карабины, пистолеты, пулеметы, револьверы. Они имеют винтообразные нарезы в канале ствола, благодаря которому пуля приобретает вращательное движение, стабилизирующее полет.

Служебное оружие предназначено для использования должностными лицами государственных органов и работниками предприятий, организаций, которым разрешено ношение, хранение и применение оружия в целях самообороны или для исполнения обязанностей по охране природы, природных ресурсов, собственности, защиты жизни и здоровья граждан, специальных грузов.Гражданское оружие предназначено для использования гражданами в целях самообороны, охоты и занятий спортом.

Охотничье оружие используется гражданами для охоты.

Спортивное оружие предназначено для тренировки стрелков и для спортивных соревнований. В эту группу входят главным образом нарезные винтовки, пистолеты и револьверы калибра 5,6 мм.

По способу изготовления оружие делится на:

- заводское, имеющее стандартную конструкцию. Различают оружие разных конструкций и моделей: например, пистолетов калибра 7,65 мм и 6,35 мм насчитывается около четырехсот моделей;

- кустарное оружие – это оружие, изготовленное без соблюдения стандартов, как правило, небольшими партиями по заказу ружейными мастерами;

- самодельное оружие чаще всего изготавливается самодельным способом и содержит различные отклонения от заводского оружия, иногда – за счет переделывания заводского оружия.

По общей конструкции и способу удержания оружие делится на виды:

- пистолеты, револьверы;

- ружья, штуцеры, винтовки, пулеметы.

По конструкции ствола:

- гладкоствольное;

- нарезное;

- комбинированное («парадокс»).

По калибрам:

- малокалиберное (4,24–6,35 мм);

- среднекалиберное (6,5–7,65 мм);

- крупнокалиберное (9 мм и выше).

По длине ствола:

- короткоствольное (длиной ствола до 16 см);

- среднествольное (длиной ствола до 55 см);

- длинноствольное (длиной свыше 55 см).

По принципу действия:

- автоматическое (самозарядное и самострельное);

- неавтоматическое.

По принципу действия ударно-спускового механизма:

- ударниковое;

- курково-ударниковое.

По числу стволов:

- одноствольное;

- многоствольное.

По числу зарядов:

- однозарядное;

- многозарядное.

К основным частям огнестрельного оружия относятся:

Нарезной канал ствола имеет на внутренних стенках пологие винтообразные лево- и правонаклонные углубления, что придает снаряду (пуле) вращательное движение и устойчивость при полете.

Таких нарезов может быть 4, 6, иногда 8, выступы, разделяющие нарезы в канале ствола, именуются полями нарезов.

Комбинированный канал ствола, так называемый «парадокс», имеет неглубокие и узкие нарезы только у дульного среза.

Гладкий ствол, как правило, характеризуется одинаковым диаметром на всем его протяжении. Калибр гладкоствольного оружия – число круглых пуль, одинаковых по массе, которые можно изготовить из одного английского фунта свинца (435,6 г) для стрельбы из данного оружия.Калибр выражается в единицах метрической системы мер и соответствует диаметру круглой пули (например, для пули 12-го калибра – 18,4 мм, 16-го калибра 16,8 мм и т. д.).

Калибр нарезного огнестрельного оружия измеряется между двумя противолежащими полями нарезов в странах, где приняты метрическая система, – в миллиметрах, в англосаксонских странах в долях: в США – сотых, Англии – тысячных дюйма.

Запирающий механизм. Ударный механизм обеспечивает воспламенение порохового заряда, зачастую он соединен со спусковым механизмом и рассматривается в целом как ударно-спусковой механизм.

Патроны к нарезному огнестрельному оружию состоят из пули, порохового заряда и капсюля, соединенные в одно целое с помощью гильзы.

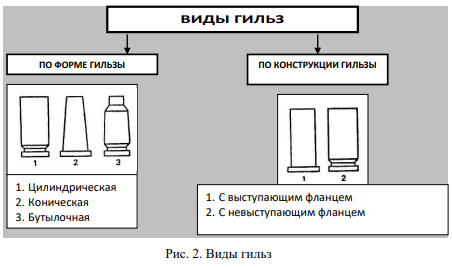

Гильзы изготавливают из металла, картона, пластмассы с металлическим основанием и состоят из следующих частей: среза, дульца, ската, корпуса, дна, донной части, проточки, фланца, перегородки, капсюльного гнезда, запального отверстия, наковальни и колпачка (см.: рис. 2).

На шляпках гильз имеются маркировочные обозначения (знак завода, калибр, год выпуска). Патроны снаряжают капсюлем, который превращает энергию удара бойка во вспышку пламени, поджигающего порох.

Пули для патронов к боевому оружию подразделяются:

- по материалу на: оболочечные, безоболочечные и полуоболочечные;

- по форме кончика на: конические, плоские и полусферические.

Оболочечные и полуоболочечные пули имеют сердечник, изготовленный обычно из латуни или другого сплава твердых металлов.

Пули для гладкоствольных ружей классифицируются на шаровые, стрелочные, турбинные и турбинно-стрелочные. В качестве компонентов патрона применяются дробь, картечь, которые отличаются шаровой формой и относительно гладкой поверхностью.

Способы крепления пули с гильзой: обжим; кернение; тугая посадка.

К следам выстрела относятся: стреляные гильзы, пули со следами от деталей оружия, дробь, пыжи, повреждения, копоть на преградах, стенках

канала ствола, иногда на руках стрелявшего.

На гильзах образуются следы:

- при заряжении;

- в момент выстрела – вмятина от удара бойка и отражения рельефа переднего среза затвора, краев отверстия для бойка;

- при удалении гильзы из оружия – на корпусе гильзы при ее выбрасывании возникают вторичные следы скольжения из-за неровностей патронника и краев окна выбрасывателя, и на шляпке гильзы следы от зацепа выбрасывателя и отражателя.

Следы на пулях в значительной мере определяются конструкцией ствола оружия. В любом стволе заводского изготовления имеется патронник, по форме и размерам соответствующий гильзе штатного патрона и канала. На пулях, стрелянных из нарезного оружия, образуются следы в виде параллельных трасс от стенок канала ствола – полей нарезов.

Следы на дроби (картечи).

Практика последних лет знает немало примеров успешной идентификации гладкоствольных охотничьих ружей по следам не только на пулях, но и на дроби, выстрелянной из гладкоствольного оружия.На них имеются контактные пятна, образуемые в результате сжатия дробин. На дробинах нижнего ряда можно наблюдать отпечатки пыжа.

Динамические следы или следы от канала ствола обнаруживаются только на дробинах, располагавшихся во внешних рядах дробового заряда.

Механизм образования огнестрельного повреждения – сложный и неоднозначный процесс, в основе которого лежат многообразные физические и химические явления.

На преградах возникают следы выстрела:

- основные – в виде повреждений, причиняемых снарядом (слепые пробоины, сквозные пробоины, следы рикошета);

- дополнительные (сопутствующие), к которым относятся следы близкого выстрела и следы выстрела в упор (штанц-марка), а также частички копоти, смазки, остающейся вокруг входного отверстия. Кроме того, независимо от дистанции выстрела по краю входного отверстия образуется «поясок обтирания».

Дистанция выстрела – это расстояние от дульного среза ствола до входного отверстия на поражаемом объекте.

Различают:

- выстрел в упор;

- выстрел с близкого расстояния (до 35 см);

- выстрел с дальнего расстояния (более 35 см).

В повреждениях от снаряда необходимо различать входные и выходные отверстия. Они отличаются формой, размером, наличием (или отсутствием) продуктов выстрела вокруг них.

Интересно

Форма этих повреждений обусловлена рядом факторов, но наиболее часто форма входных отверстий напоминает форму снаряда. Огнестрельные повреждения могут быть проникающими или касательными, сквозными или слепыми, вследствие проникновения снарядов в объемный предмет образуется пулевой (раневой) канал.

Результаты воздействия различных факторов выстрела на преграду зависят от системы оружия, качества боеприпасов, дистанции и очередности выстрела и, конечно, от особенностей самой преграды.

Осмотр и фиксация, предварительное исследование следов выстрела и оружия необходимо проводить тщательнейшим образом.

При осмотре следует использовать технические средства: лупы, электронно- оптическиепреобразователи для обнаружения зерен пороха, копоти выстрела. Фиксируются следующие данные: расположение повреждений на одежде и теле, их форма, размеры, состояние краев, зоны отложения продуктов выстрела.О направлении выстрела можно судить по месту расположения участков более интенсивного окопчения или отложения зерен пороха, наличия следов скольжения пули.

При наличии следов близкого выстрела, а также при обнаружении рядом с трупом оружия или приспособления для нажатия на спусковой крючок с кистей рук должны быть сделаны смывы.

О дистанции выстрела можно судить по наличию или отсутствию крестообразных разрывов и размеру повреждений.

Для определения направления могут быть применены специальные приборы (например, теодолит). Более простые приемы зондирования с помощью деревянных, пластмассовых стержней или визирование (наблюдение) с помощью бумажных трубочек или лазерных источников.

Собирание следов выстрела на месте происшествия заключается в целенаправленном поиске объектов с учетом иных обстоятельств происшествия.

Например, гильзы, патроны, пыжи могут быть расположены в радиусе 3–5 метров от места нахождения стрелявшего. Особое внимание следует уделять поиску указанных объектов на местности, если она имеет травяной покров или засыпана щебенкой, песком, снегом, залита жидкой грязью.

В таких случаях важно последовательно, разбив на участки, осмотреть весь участок местности с применением технических средств: металлоискателя, магнитоподъемника, портативной рентгеновской установки, а также использовать методы просеивания песка, растапливания снега.

По мере обнаружения пуль и гильз им присваивается номер, который обозначается на схеме места происшествия и на упаковке. Необходимо также позаботиться о сохранении посторонних частиц, возможно имеющихся на пуле (пороха, волокон, крови).Все обнаруженные на месте происшествия пули и гильзы должны быть сфотографированы по правилам криминалистической фотосъемки.

При описании оружия в протоколе осмотра указывают: его вид, систему, модель, маркировку, положение ударно-спускового механизма, состояние канала ствола на просвет, наличие запаха пороха, который сохраняется в канале ствола иногда до суток после выстрела.

Соблюдая меры предосторожности оружие нужно разрядить и поставить ударно-спусковой механизм на предохранитель.

Объекты, связанные с применением огнестрельного оружия, направляют на судебно-баллистическую экспертизу.

При производстве баллистических экспертиз решаются две группы задач:

- Диагностические – задачи, связанные с установлением обстоятельств события преступления:

- определение дистанции выстрела;

- определение траектории полета пули;

- установление места нахождения стрелявшего;

- определение способа изготовления снаряда (дроби, пули и т. д.);

- установление факта и последовательности совершения действий (количества выстрелов);

- установление возможности производства определенных действий (например, о пригодности оружия к стрельбе);

- о возможности и условиях выстрела без нажатия на спусковой курок.

Вторую группу образуют задачи идентификационного характера:

- идентификация оружия по пулям и гильзам – идентификация стреляющих устройств;

- установление целого по частям.

Формулировки вопросов, разрешаемых судебно-баллистической экспертизой, довольно разнообразны (в некоторых справочниках их насчитывают 42).

Приведем некоторые из них:

- К какой системе, модели, образцу относится данное огнестрельное оружие?

- Из оружия какой системы (модели, образца) стреляна пуля, гильза, обнаруженная на месте происшествия?

- Каким заводом-изготовителем произведены патроны (пуля, дробь, гильзы)?

- Не выстреляна ли пуля, гильза, дробь из данного оружия?

К исследованию компонентов следов огнестрельного оружия и боеприпасов привлекаются специалисты различных отраслей знаний: химии, физики, биологии, судебной баллистики, судебной медицины.

Результаты диагностических исследований, как правило, помогают раскрыть объективную и субъективную сторону состава преступления.

Таким образом, судебная баллистика решает задачи определения свойств огнестрельного оружия и боеприпасов, идентификации оружия по следам выстрела, установления обстоятельств применения огнестрельного оружия.

Статьи по теме

- Основы экспертизы запаховых следов человека

- Отбор образцов для сравнительного исследования

- Выявление и изъятие запаховых следов человека

- Общие положения судебной фоноскопической экспертизы

- Значение криминалистической фоноскопии в раскрытии и расследовании преступлений

- История становления и развития звукозаписи

- Практическое использование положений учения о внешних признаках человека в оперативно-разыскной и следственной работе

- Признаки внешности человека, их основные свойства и классификация

- Понятие криминалистической габитоскопии

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)